AIが次々と世に出てくるなかで、

「どれを使えば本当に役立つの?」と迷ったことはありませんか。

そんな悩みに答えるように登場したのが、

Googleの NotebookLM です。

これは単なるAIノートではなく、

アップロードした自分の資料をまるごと“学習の相棒”にしてしまう存在。

さらに最新アップデートで追加された

フラッシュカードやクイズ機能は、

まるで家庭教師が隣に腰かけて学習を支えてくれるかのよう。

学習効率を一気に引き上げるだけでなく、

教育現場やビジネスの会議、研究開発にまで

NotebookLMは広がりを見せています。

この記事を読み終える頃には、

あなたの「学び方」と「働き方」は、

きっと今とはまったく違う景色に変わっているはずです。

第1章:NotebookLMとは?自分専用のAIアシスタントの基本機能

AIツールが次々と登場する今、

「どれを選べば本当に役立つのか」と迷う人は多いでしょう。

そんな中でGoogleが生み出したのが、NotebookLM です。

NotebookLMの大きな特徴は、ただのAIチャットボットではないこと。

あなたがアップロードした資料だけを情報源とし、

“パーソナルナレッジアシスタント”として機能します。

つまり、ネットの膨大な情報を無造作に拾うのではなく、

自分のノートや文書を材料に答えを返すのです。

それはまるで、専属の秘書とリサーチャーが一体化したような存在。

「大量の資料を整理してくれる相棒」を持つ安心感は、

学習や仕事のやり方を一変させます。

要約・要点抽出

NotebookLMの代表的な機能が、要約・要点抽出。

複数のPDFやWord、Webページを一度に読み込み、

重要ポイントを数分で整理してくれます。

【例】「分厚い報告書を読む時間がない…」という焦りが、

NotebookLMを使えば“数分で安心”に変わるのです。

質問応答(Q&A)

もうひとつの強みが、出典リンク付きQ&A。

アップロードした資料をもとに質問すると、

「どの文献に書かれているか」まで明示して答えます。

これにより「AIの答えって本当に正しいの?」という疑念が消え、

根拠に裏付けられた安心感を得られるのです。

マインドマップ化

さらにNotebookLMは、情報をマインドマップで可視化可能。

複雑なテーマでも関係性がひと目でわかり、

頭の中に散らばった知識が一枚の地図にまとまります。

学習計画や会議の議題整理にも役立ちます。

音声・動画要約(Audio/Video Overview)

注目したいのが、音声・動画要約の機能。

資料の要点をナレーションや簡易スライドに変換し、

通勤の電車や夜の皿洗い中でも学習が進むのです。

「ながら学習」が自然に日常に組み込まれ、

知識が生活の一部になっていきます。

ノートブックの共有・公開

最後に忘れてはならないのが、共有・公開機能。

個人だけでなく、チームで同じ資料を使い、

まとめや要点をシェアできます。

NotebookLMは「知識を閉じ込めるノート」ではなく、

「広げるためのノート」として価値を発揮します。

NotebookLMは、ただのAIではありません。

あなたの思考を整理し、知識を形に変える相棒です。

「時間がない」「資料が多すぎる」といった壁を、

自然に乗り越えさせてくれる存在。

だからこそ、多くの学習者やビジネスパーソンが

NotebookLMに魅了されているのです。

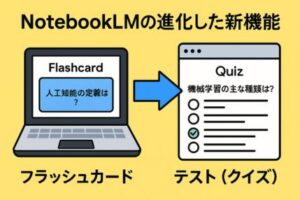

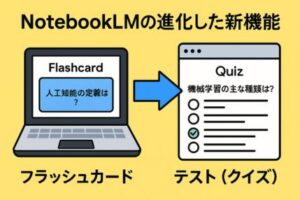

第2章:【新機能】学習効率を飛躍させるNotebookLMの進化

NotebookLMは登場以来「自分専用のAIノート」として注目されてきましたが、

2025年9月のアップデートで、学習・教育の世界に大きな衝撃を与えました。

従来の「要約・整理ツール」の枠を超え、フラッシュカードやクイズ機能を搭載し、

本格的な“学習パートナー”へと進化したのです。

記憶を定着させる「フラッシュカード」

NotebookLMが追加したフラッシュカード機能は、

学んだ知識をしっかりと記憶に刻み込むための仕組みです。

例えば資格試験の勉強で、教科書や過去問をノートにアップロード。

するとNotebookLMが瞬時に重要用語をカード化し、

片面に「キーワード」、裏面に「解説」を表示してくれます。

これまでは自分で単語カードを作り、

時間をかけて整理する必要がありました。

ですがNotebookLMなら「学習する時間=カード作成済み」。

暗記用のカードが自動で並び、

スキマ時間にスマホでサッと復習できるのです。

しかも裏面には「説明」ボタンがあり、

より詳しい文脈やソースを確認可能。

ただ答えを覚えるだけでなく、

「なぜその答えなのか」を理解できる点が、

従来のカード学習との大きな違いです。

理解を深める「クイズ機能」

もう一つの革新的な進化が、クイズ機能です。

NotebookLMはアップロードした資料をもとに、

その場でクイズを自動生成。

「何問解きたいか」「どのテーマに絞るか」なども指定でき、

4択問題や即時フィードバックが可能です。

解答すると、正解・不正解にかかわらずソースに基づいた解説が提示され、

まさに専属家庭教師が隣にいる感覚。

この仕組みは「ただ読む学習」から、

「能動的に挑戦する学習」へと切り替えるスイッチになります。

弱点をピンポイントで把握し、次に何を強化すべきかが一目でわかる。

学習がゲーム感覚に変わり、やる気を持続させやすいのです。

レポート機能とラーニングガイド

さらに今回のアップデートでは、レポート機能も強化されました。

ノートブックをレポート形式に整形し、

ブログ記事風やビジネス文書風など、用途に合わせたフォーマットを提案。

「学んだことをどうアウトプットするか」という課題にも応えてくれます。

そして今後提供予定のラーニングガイドは、

一人ひとりの理解度に合わせて学習内容を分解し、

段階的にアドバイスする機能。

これはまさにAI版・家庭教師の完成形ともいえるでしょう。

教育支援との連携

また、NotebookLMは教育支援プロジェクト「OpenStax」との連携も発表。

オープン教育リソースと組み合わせることで、

誰もが無料かつ高品質な教材をAIと一緒に活用できる未来が描かれています。

NotebookLMは今や、ただのAIノートではありません。

暗記を助ける道具であり、理解を深める相棒であり、

アウトプットを支える編集者。

そのすべてを兼ね備えた存在に進化したことで、

「学び方」そのものを塗り替えようとしています。

第3章:教育現場におけるAI活用:メリットと社会の変化

AIが教育現場に入り込むスピードは、想像以上に速くなっています。

背景には、文部科学省や経済産業省、総務省といった各省庁が

「AI教育の推進」を次々と打ち出していることがあります。

例えば、文科省は大学に対し

「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」を奨励。

経産省は「マナビDX」と呼ばれる取り組みを通じ、

社会人も含めた幅広い層にAIスキルの普及を進めています。

総務省も自治体向けにAI導入ガイドブックを発行し、

地方教育でもAIを活用できる環境を整えています。

こうした流れの中で、NotebookLMのようなツールは、

単なる便利アプリにとどまらず、

教育のあり方そのものを変える可能性を秘めているのです。

子ども一人ひとりに合わせた学び

NotebookLMの強みの一つは、

「学習者のレベルに合わせたアドバイス」が可能なことです。

理解が速い子には発展的な課題を、

つまずいている子には基礎を丁寧に――。

先生が一人で全員を細かく見きれない部分を、

AIがリアルタイムで補助できます。

生徒にとっては「自分に合った解説」を受けられる安心感。

先生にとっては「一人で抱え込みすぎない余裕」。

この両方を実現するのが、AI導入の大きなメリットです。

教師の負担を軽くする

教育現場では、授業以外の仕事が山のようにあります。

点呼、課題チェック、採点、さらには膨大な事務作業…。

NotebookLMのようなAIがそこに入ることで、

教師の負担が大幅に軽減されます。

例えば試験問題を取り込めば、

自動で採点とフィードバックが返ってくる。

授業後に要点をまとめれば、

すぐに次の授業準備に活かせる。

こうした積み重ねが、教師に「教える時間」を取り戻すのです。

データから授業を改善する

NotebookLMは、学習記録を分析することで

「授業や教材の改善ポイント」を見つけることもできます。

テスト結果や回答傾向をAIが整理すれば、

「この単元は理解が浅い」「ここで多くの子がつまずいている」

といった情報が一目でわかります。

それは、勘や経験に頼る従来の指導を超え、

データに基づいた教育改善を可能にします。

結果的に、授業の質は均一化し、

子どもたちへのサポートもより公平になるのです。

教育のコストを下げる

もう一つのメリットは、教育の低コスト化です。

AIが業務を自動化すれば、

人件費や教材作成コストを大きく削減できます。

もちろん「先生を減らすためにAIを入れる」のではありません。

むしろ、AIが裏方の作業を引き受けることで、

教師は「人間にしかできない指導」に集中できるのです。

社会の学び方そのものが変わる

教育現場でAIが普及することは、

やがて社会全体の「学び方」を変えていきます。

これまで「勉強=学校で習うもの」という考え方が、

「勉強=AIとともに、どこでも続けられるもの」へと変化する。

会社員がスキルアップのためにNotebookLMを使い、

学生と同じようにAIから学ぶ――そんな風景が広がり始めています。

教育が学校だけのものではなく、

生涯にわたり身近にある習慣へと変わっていく。

NotebookLMは、その変化を後押しする存在になりつつあるのです。

NotebookLMを教育現場に導入することは、

単なる「便利ツールの採用」ではありません。

教師とAIが協働する新しい教育の形を築く挑戦です。

そしてその先には、子どもたちだけでなく、

社会全体が「学び直し」や「スキルアップ」を

もっと自然に続けられる未来が待っています。

第4章:NotebookLMの多岐にわたる活用事例:学習からビジネスまで

NotebookLMの魅力は、個人の学習サポートにとどまりません。

教育現場、ビジネスの最前線、研究やクリエイティブの場など、

あらゆるシーンで知識を「使える形」に変える力を発揮しています。

学習・教育における活用

資格試験の勉強では、参考書や過去問を取り込むだけで

要点の抽出とQ&A練習が即座に可能になります。

模擬試験の壁打ち相手のように活用でき、

「ひとりで勉強しているのに、隣に先生がいる感覚」を得られます。

大学や専門学校では、講義資料を要約し、

クイズ生成機能で学生の理解度を測定。

先生は効率的に復習を支援でき、学生も自分の弱点を把握できます。

さらに、「ながら学習」の実用性も見逃せません。

通勤電車でAIが読み上げる要約を聞いたり、

1時間を超える研修動画を数分で整理させたり――

忙しい人でも自然に学びを続けられるのです。

実際に日本の学校でも導入は進んでいます。

小学校ではAI教育支援サービス、

中高ではAI教材ツールが活用され、

大学では試験監督システムや業務支援AIの導入も進行中です。

教育は確実にAIと共に変わりつつあります。

ビジネス現場での活用

NotebookLMはビジネスパーソンの右腕としても頼りになります。

会議の資料をアップロードすれば、

議事録の要約とアクション抽出を自動化。

「何が決まったのか」「誰が次に動くのか」を整理し、

情報の抜け漏れを防ぎます。

営業や企画の場では、過去の提案や競合資料を組み合わせて、

説得力ある提案のたたき台を短時間で生成。

数日かかっていた下準備が、わずか数分で整うのです。

また、社内マニュアルやFAQを取り込めば、

社員の質問に即答するナレッジベースとしても活躍。

「誰に聞けばいいのか」と迷う時間を減らし、

自己解決率を大幅に引き上げます。

研究・クリエイティブ分野での活用

研究者にとってもNotebookLMは強い味方です。

複数の論文や特許を比較整理し、レビューを効率化。

共通点や相違点を自動でまとめ、研究の方向性を見出せます。

ライターやクリエイターは、取材メモや資料から

記事構成や導入文の草案を得られるため、

ゼロから考える負担が減り、

人間はより表現やストーリーに集中できます。

さらに、海外の専門文献を取り込めば、

日本語要約で理解を助けてくれるので、

言語の壁を越えてグローバルな情報を吸収可能です。

活用の広がりが示す未来

これらの事例に共通しているのは、

NotebookLMが常に「人に還元できる知識」を生み出していることです。

教育なら子どもたちに、

ビジネスならチームや顧客に、

研究なら学会や社会に――。

NotebookLMは、情報を単に整理するだけでなく、

人と知識をつなぐ架け橋となり始めています。

NotebookLMは今や学びの相棒であると同時に、

仕事を支える右腕、研究を助ける共同研究者でもあります。

手元の資料やデータを「重荷」から「武器」へ変える力は、

今後の成果を大きく左右するでしょう。

第5章:AI活用における課題と注意点:NotebookLMを「賢く」使うために

AIは便利で強力なツールですが、

すべてを任せてしまうのは危険です。

NotebookLMを教育や仕事で使うときも、

メリットと同時に課題やリスクを理解しておくことが大切です。

教育現場に潜むデメリット

まず、NotebookLMを含むAI活用には

いくつかの弱点や課題があります。

1つ目は、教師データの蓄積が必要なこと。

高精度な分析や予測を行うには、

多くのデータと高性能な環境が欠かせません。

2つ目は、思考プロセスの不透明さです。

AIが出した答えの理由を説明するのは難しく、

「なぜそう判断したのか」が分かりにくい場面があります。

3つ目は、考える力の低下の懸念。

AIが正解や道筋を提示しすぎると、

学習者自身の「試行錯誤する力」が育ちにくくなるのです。

4つ目は、責任の所在が曖昧になること。

万が一誤情報を生徒に伝えた場合、

誰が責任を負うのか明確にしておく必要があります。

最後に、雇用への影響も無視できません。

採点や業務をAIに任せることで、

一部の教育現場では人材需要が減る可能性があります。

NotebookLMを使いこなす5つのコツ

課題を意識したうえで、NotebookLMを

「賢く使う」ための工夫も欠かせません。

ノートブックは目的ごとに分ける

異なるテーマを混ぜると誤解が生じやすいため、

勉強用・業務用と用途を分けて管理しましょう。質問は具体的に一つずつ

曖昧な質問は誤答を生みやすいので、

1問1答形式で段階的に聞くのが効果的です。出典リンクで裏付けを確認

AIの答えをそのまま鵜呑みにせず、

必ず元資料をチェックする癖をつけましょう。Audio Overviewを活用

耳からの学習を取り入れることで、

スキマ時間を最大限に使えます。機密情報の扱いに注意

社内資料などをアップロードするときは、

匿名化や加工をしてから利用することが安心です。

人間とAIの役割分担

NotebookLMを上手に活用するには、

「AIに任せる部分」と「人間が担う部分」を

明確にすることが欠かせません。

AIは情報整理や暗記支援、効率化が得意です。

一方で、人間にしかできないのは、

子どものモチベーションや創造性、道徳観を育てること。

つまりAIは「助手」であり、

教師やビジネスリーダーが行うべき核心部分――

人を動かす、心に火をつける仕事は人間の役割です。

NotebookLMをただ便利に使うのではなく、

課題を理解し、リスクを管理しながら活用する姿勢が大切です。

それができて初めて、AIは「正しいパートナー」として、

私たちの学びや働き方を支えてくれるのです。

第6章:NotebookLMの未来:今後の進化と期待

NotebookLMはすでに学習と仕事のあり方を大きく変えていますが、

その進化はまだ始まったばかりです。

今後はさらなる機能拡張によって、

「知識のインフラ」としての地位を確立していくでしょう。

Audio & Video Overviewの正式展開

これまで実験的に提供されていた

音声・動画での要約(Audio/Video Overview)は、

正式な機能として広がると見られています。

資料や講演動画をAIが要約し、

スライド形式や短い映像に変換してくれる。

プレゼン準備やオンライン授業の復習に活用すれば、

学習のスピードがさらに加速します。

「長時間の動画を短時間で理解する」という課題が、

ついに現実的に解決されるのです。

ノートブックの公開とナレッジ資産化

NotebookLMは今後、

ノートの共有・公開機能がより拡張されると予想されます。

個人がまとめた勉強ノートを仲間とシェアしたり、

企業がホワイトペーパーを公開したりすることが可能に。

これは単なる情報整理ではなく、

ナレッジを「公開資産化」する流れを加速させます。

勉強会や研究コミュニティにおいて、

NotebookLMが知識流通の中心になる未来は

そう遠くないかもしれません。

外部ツールとの連携強化

次の焦点は、他ツールとの連携です。

Google Workspace(Docs、Drive、Gmail)はもちろん、

Notion、Slack、Teamsといった外部サービスとも

自動で同期できるようになる可能性があります。

もしそれが実現すれば、

日々の作業ログや議事録がNotebookLMに集約され、

「AIが常駐する知識基盤」が完成します。

ユーザーは改めて整理する必要がなくなり、

AIが勝手に知識を育てていく――

そんな時代が到来するのです。

エンタープライズ対応の強化

NotebookLMは教育や個人利用だけでなく、

企業向けのエンタープライズ対応も進むでしょう。

有料プランやセキュリティ機能の強化、

アクセス制御やログ管理、SAML認証への対応など、

大規模組織での運用を支える仕組みが整いつつあります。

これにより、企業は安心してNotebookLMを導入でき、

知識管理のプラットフォームとしての価値が高まります。

知的生産の「加速装置」として

NotebookLMがもたらす未来像を一言で表すなら、

それは「知的生産の加速装置」です。

情報収集・要約・整理にかかる時間を大幅に削減し、

人間が本来集中すべき理解や創造にリソースを振り分ける。

そして知識を仲間と共有することで、

組織全体の生産性を底上げします。

膨大な情報に追われる時代だからこそ、

NotebookLMは「時間を取り戻す武器」になるのです。

NotebookLMの未来は、単なるツールの進化ではありません。

それは、学び方・働き方・知識の流通そのものを変える試み。

私たちが情報に追われる時代から、

情報を自在に操る時代へ――。

NotebookLMはその転換点を切り開く存在となるでしょう。

まとめ

NotebookLMは、情報があふれる時代において、

私たちの知的生産を支える「加速装置」となりつつあります。

分厚い資料の要約、出典付きのQ&A、マインドマップや音声要約、

さらにはフラッシュカードやクイズによる学習支援まで――。

そのすべてが、時間の節約・理解の深まり・知識の共有を実現します。

初心者は会議の議事録や読書ノートの整理から、

学生は資格対策や授業復習に、

社会人は提案書作成や社内FAQ構築に――。

NotebookLMはそれぞれの立場で「頼れるAIパートナー」として機能します。

もし今、情報に追われて疲れているなら、

その時間をNotebookLMに委ねてみてください。

あなたはきっと、「本当に考えるべきこと」に集中できるようになるはずです。

👉まずは無料でNotebookLMを試し、

あなたの学び方・働き方にAIという加速装置を取り入れてみませんか?

フラッシュカードで一瞬記憶!NotebookLMが叶える最速学習法

🎓 学習別プロンプト(10個)

資格試験対策

「アップロードした過去問と解説から、重要語句をフラッシュカード化してください。」英語学習

「アップロードした英文記事を基に、重要表現の日本語訳とクイズ問題を作成してください。」歴史の学習

「アップロードした日本史年表を整理し、年号ごとの主要出来事をマインドマップにしてください。」数学復習

「アップロードした公式集から、典型的な問題をクイズ形式にして出題してください。」大学講義ノート整理

「アップロードした授業資料を要約し、復習用に5つの主要ポイントを抽出してください。」科学レポート準備

「アップロードした論文資料を基に、研究背景・方法・結果・考察を4部構成で整理してください。」語彙暗記

「アップロードしたテキストから、難解単語を抽出し、意味と例文をカード化してください。」プレゼン準備

「アップロードした講義スライドを要約し、3分で話せるスピーチ原稿を作ってください。」通勤中の学習

「アップロードした資料を音声要約に変換し、5分以内で聴ける内容にしてください。」自己学習の進捗確認

「アップロードした学習記録から理解度チェック用のクイズを作成し、弱点分野を示してください。」

会議議事録はもう不要!NotebookLMで即要約・タスク整理

💼 業種別プロンプト(10個)

営業

「アップロードした過去の提案書を基に、競合との差別化ポイントを3つ抽出してください。」人事

「アップロードした面接記録を要約し、候補者ごとの強みと懸念点を整理してください。」マーケティング

「アップロードした市場調査レポートを要約し、ターゲット層のインサイトを3つ抽出してください。」教育現場

「アップロードした授業教材から、生徒向けに5問の小テストを自動生成してください。」研究開発

「アップロードした論文PDFを比較し、研究の共通課題と今後の展望を整理してください。」法務

「アップロードした契約書から重要条項を抜き出し、リスクになり得るポイントを要約してください。」医療

「アップロードした症例レポートから、診断プロセスをフローチャート化してください。」コンサルティング

「アップロードした顧客資料を基に、課題・原因・提案施策を3段階で整理してください。」広報・PR

「アップロードしたプレスリリースを要約し、SNS投稿用のキャッチコピーを3つ生成してください。」経営層向け報告

「アップロードした会議資料を要約し、役員向けに必要な意思決定ポイントを抽出してください。」