「これからの時代、AIとうまく付き合える人が活躍する」

そんな言葉を耳にすることが増えてきました。2025年の今、AI(人工知能)は私たちの生活や仕事に深く入り込んでいます。文章作成、画像生成、会話、スケジュール管理まで、まるで“もう一人の自分”のように支えてくれる存在になりつつあります。

でも、こう思ったことはありませんか?

「AIをどう使えばいいかわからない」「仕事を奪われそうで不安…」と。

実は、AIは敵ではなく、“パートナー”として共に成長していく存在です。これからは、「AIに勝つ人」ではなく、「AIと協力できる人」が求められるのです。

この記事では、AIと共に生きる時代に必要な5つのスキルをやさしく解説していきます。初心者の方でも安心して読めるように、中学生でもわかる言葉で構成しています。読み終えたころには、AI時代を前向きに進むヒントが見つかるはずです。

AIと共に働く力をつけるには?

なぜAIと協力するスキルが必要なのか?

今の時代、AIは「道具」から「仲間」へと変わりつつあります。

かつては単に作業を代わってくれる便利な機械だったAIが、今ではアイデア出しや判断のサポートまでできる“共創パートナー”になっています。

では、なぜ私たちはAIと“協力する力”を身につける必要があるのでしょうか?理由は大きく3つあります。

① 仕事のスピードと精度を上げるため

AIは大量の情報を一瞬で処理したり、文章や画像を自動で生成したりできます。

でも、AIだけでは「本当に必要なこと」は判断できません。

人間の感性や目的意識と組み合わせることで、効率と質を両立できます。

② 時代の変化に柔軟に対応するため

2025年の今、AIの進化は止まりません。むしろこれからが本番です。

AIと共に成長する柔軟性や好奇心がなければ、知らないうちに“情報弱者”になってしまうかもしれません。

③ 「人にしかできない価値」を活かすため

感情・共感・創造性など、人間ならではの強みはAIには真似できません。

AIに任せられる部分は任せて、人間にしかできない仕事に集中できることが、これからの働き方の理想です。

つまり、AIと競争するのではなく、協力し合うことで、自分の力を最大限に発揮できるのです。

それが、これからの時代を生き抜くための第一歩になります。

日常でできる“共創”の練習方法とは?

「AIと協力する」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。

でも実は、日常のちょっとした行動で“共創スキル”は育てられます。

特別な知識がなくても、今日から始められることばかりです。

ここでは、身近なシーンでできる「AIとの共創」の練習方法を3つご紹介します。

① ChatGPTに「相談」してみる

何かに悩んだときやアイデアが欲しいとき、まずはAIに聞いてみましょう。

たとえば、「明日のプレゼン、どう始めればいい?」「子どもと楽しめる週末プランを考えて」など、具体的な相談をすることで、AIから予想外のヒントが得られます。大切なのは「AIと話す習慣」を作ることです。

② AIに「たたき台」を作ってもらう

企画書、ブログ、料理レシピ、LINEのメッセージ…。

何かをゼロから考えるとき、まずはAIに下書きをお願いしてみるのも良い練習になります。

そこから自分なりに修正を加えることで、「人とAIが一緒に作る」感覚が自然と身につきます。

③ AIに「感想」を言ってみる

生成された文章や画像に対して、「もっとやさしくして」「色を明るくして」などフィードバックを返すことも大切な訓練です。これは、AIに自分の意図を伝える練習にもなります。

こうした小さなアクションの積み重ねが、AIとの信頼関係=共創スキルを育ててくれます。

大げさに考える必要はありません。まずは日常の中で、AIを「使う」のではなく「一緒に考える」感覚を持つことから始めてみましょう。

AIと分担して仕事を効率化するコツ

AIと上手に協力すれば、仕事のスピードも質もぐんと上がります。

ポイントは、「全部任せる」のではなく、得意なことをお互いに分担することです。

人が得意なこと、AIが得意なことを見極めることで、ムダを省き、本当に大切な作業に集中できるようになります。

では、どんなふうに分担すればいいのでしょうか?

以下に、効率化につながる具体的なコツを3つご紹介します。

① ルーティン作業はAIに任せる

毎日同じようなメールを書く、定型文を整える、スケジュールをまとめる…。

こうした繰り返し作業や単純作業は、AIの得意分野です。

たとえば、ChatGPTに「来週の打ち合わせスケジュールをまとめて」と頼めば、驚くほど早く整理してくれます。

② 考えるきっかけをAIに出してもらう

何かを企画したり、文章を書いたりするとき、「最初の一歩」が意外と難しいものです。

そんなときはAIに「とりあえずのアイデア」を出してもらいましょう。“0→1”をAI、“1→10”を人間が担当するイメージです。

③ 判断が必要な場面は人間が担う

AIは情報をもとに提案はできますが、「本当にそれが正しいか」「この場にふさわしいか」を決めるのは人の役目です。

感情や空気を読む力は、まだまだ人間の方が上。AIの提案を“判断材料”として活用する意識が大切です。

このように、「考えるのが苦手な部分」をAIに、「感情や価値判断が必要な部分」を人間が担当することで、バランスのよい協力関係が生まれます。

AIと分担して働くことは、自分の時間を取り戻すことでもあり、結果的にストレスの少ない働き方にもつながるのです。

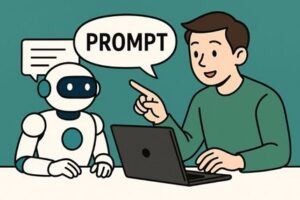

プロンプトエンジニアリングの基本

そもそも「プロンプト」って何?

「プロンプトってよく聞くけど、なんのこと?」

そんな疑問を持つ人も多いかもしれません。簡単に言えば、プロンプトとは「AIへの指示文」のことです。

たとえば、ChatGPTに「自己紹介文を作って」とお願いする。この「お願い」がプロンプトです。

私たちがAIに何をしてほしいかを伝える“言葉の橋”とも言えます。

では、なぜこの“プロンプト”が今注目されているのでしょうか?

理由は、プロンプト次第でAIの返してくる答えの質が大きく変わるからです。

たとえば…

「レポートの書き方を教えて」

「中学生でもわかるように、夏休みの自由研究のテーマを3つ提案して」

この2つを比べると、後者の方が目的・対象・条件がはっきりしていますよね?

このように、明確で具体的なプロンプトを出すことが、AIを上手に使うコツなのです。

この技術は「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれ、すでに新しいスキルとして注目されている分野です。

エンジニアでなくても、ライターや営業職、学生でもこのスキルは役立ちます。

言い換えれば、「いい質問ができる人」が、AI時代に強い人。

プロンプトの質を上げることは、AIとの対話の質=成果に直結するというわけです。

これからは、ただAIを「使う」だけではなく、どう指示するか(プロンプト力)が鍵となります。

難しそうに見えるかもしれませんが、基本さえ押さえれば誰でも上達できます。

次のセクションでは、そのためのコツを詳しくご紹介していきます。

うまく指示するための言い方のコツ

「AIにうまく伝えられない…」

そんなとき、原因は“言い方”にあることが多いです。

AIはとても賢い反面、人間のような“空気”は読めません。

だからこそ、プロンプト(指示文)は明確・具体的であることが大切です。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる、プロンプトの言い方の3つのコツをご紹介します。

① 誰向けなのかを伝える

「小学生にもわかるように説明して」や「マーケティング初心者に向けて」など、対象のレベルや立場を指定すると、AIの答えがぐっと的確になります。これはAEOにも強い構文です。

② 目的・ゴールをはっきりさせる

「商品の魅力を伝える文章を作って」「5分で読める要約を作って」など、何のために使うかを明記しましょう。

AIはゴールが見えると、より最適な提案をしてくれます。

③ 条件や形式を指定する

「箇条書きで」「300文字以内で」「やさしい言葉で」など、書き方のルールを明示することで、希望に近い結果が得られやすくなります。

🔎 例を1つ

❌ 悪い例:「旅行の計画を立てて」

✅ 良い例:「3泊4日で京都に行く旅行プランを、観光・食事・移動の3つに分けて箇条書きで教えて」

このように、AIは“あいまいな指示”が苦手なため、「誰に・何のために・どんな形で」伝えるかを意識することがポイントです。

うまく伝えるには、ちょっとした工夫が必要。でも、これは人との会話でも同じことですよね。

プロンプトの言い方を磨くことは、自分の考えを整理し、言葉にする力を育てるトレーニングにもなります。

プロンプト上達におすすめの練習方法

「プロンプトがうまく書けない…」

そんなとき大事なのは、“正解”を探すことではなく、AIとの会話を楽しむことです。

プロンプトは、慣れれば誰でも上達できるスキル。ゲーム感覚で取り組むことで、自然と身につきます。

ここでは、初心者でも続けやすいおすすめの練習方法を3つご紹介します。

①「1つのテーマで3回聞いてみる」

同じテーマでも、言い方を変えるだけでAIの答えはまったく変わります。

例:

「おすすめの本は?」

「30代女性におすすめの本は?」

「自分を変えたい人に向けた本を3冊教えて」

こうやって少しずつプロンプトを工夫していくと、AIの反応から学べるポイントが自然に見えてきます。

②「ダメ出し→改善」の練習をする

AIから返ってきた回答に「ちょっと違うな」と思ったら、それを言葉にして伝えてみましょう。

たとえば「もう少しやさしい表現で」「具体例を入れて」など、フィードバックを重ねることで、どんどん精度が上がっていきます。

③「質問型プロンプト」を意識する

「〜を教えて」「〜について詳しく説明して」などの質問形式は、AIが得意とするプロンプトの型です。

まずはこの型から始めて、少しずつバリエーションを増やしていくと無理なくスキルアップできます。

プロンプトづくりは、自分の思考を“言語化”する訓練にもなります。

うまく言葉にできなかったアイデアが、AIとの対話を通して形になる。

その感覚を一度味わうと、きっと楽しくなってくるはずです。

まずは「思いついたことをAIに話しかけてみる」ことから始めてみましょう。

上手になるコツは、“完璧を目指さない”ことです。

AI時代に必要な「自分らしさ」の磨き方

人間にしかできない力ってなに?

AIがどんどん賢くなっている今、「じゃあ人間にしかできないことって、もうないの?」と不安に思う人もいるかもしれません。

でも実は、人間にしかできない力はたくさんあるんです。

その代表的なものが、次の3つです。

① 感情を“感じ取り、伝える”力

AIは悲しい・うれしいと「言葉」で表すことはできますが、本当に“感じる”ことはできません。

人の気持ちに寄り添って、言葉を選び、表情を読む力は、私たち人間だけが持つ大切なスキルです。

接客や看護、教育など、「心」を扱う仕事では特に重要になります。

② 体験を“物語にする”力

私たちは、日々の経験や失敗から何かを学び、それを誰かに伝えたり、自分の考えを深めたりします。

これを「ストーリーにする力」と言います。AIは経験がありません。

だから、人生の重みや感動を含んだ話を語れるのは、人間だけなのです。

③ まだない価値を“想像する”力

AIは過去のデータをもとに答えを出します。

でも、人間は「まだ誰も考えていないこと」を想像して、形にできる力があります。新しいサービスを考える、アートを作る、まったく新しい問題を発見する——これは創造性=クリエイティビティと呼ばれ、人間が持つ最大の武器です。

つまり、AIと差がつくのは、「人間らしさ」にこそあるのです。

これからの時代、「効率」だけでなく、感情・物語・創造を大切にすることで、自分だけの価値を育てていけるようになります。

次のセクションでは、そうした「人間らしさ」をどうやって磨いていくか、具体的な方法を紹介していきます。

感情・ストーリー・体験を伝える技術

「なんだか、この人の話は心に残るなぁ」

そんなふうに感じたことはありませんか?

それはきっと、その人が自分の感情や体験を“ストーリー”としてうまく伝えていたからです。

AIにはできない、人間だけが持つこの力を磨くことは、これからの時代にとても重要です。

では、どうすれば感情や体験を伝える技術を身につけられるのでしょうか?

ここでは、誰でもできる3つのステップをご紹介します。

①「いつ・どこで・どう思ったか」を具体的に言葉にする

たとえば、「旅行が楽しかった」ではなく、

「雨が降ったけど、家族とびしょぬれになりながら笑った京都の夜が、忘れられない」

と書くと、読んだ人の頭に情景が浮かび、心に響きます。これが“ストーリー力”の第一歩です。

②「気持ちの変化」に注目する

単なる出来事の説明ではなく、そのとき自分がどう感じたか、どう変化したかを伝えると、共感が生まれます。

例:

「はじめは不安だったけど、やってみたら自信につながった」

こんな一文だけでも、読み手は「自分もやってみようかな」と背中を押されるのです。

③ 誰かに話すつもりで書く

文章にするのが苦手な人は、“大切な友達に話す”ような気持ちで伝えてみましょう。

人に話しかけるように語るだけで、自然であたたかい文章になります。

AIでは表現しきれない「声のトーン」がそこに宿ります。

このように、「感じたことを、言葉で伝える力」は、誰にでも育てられます。

そしてそれは、AIとの違いを際立たせる“自分らしさ”の源でもあるのです。

次のセクションでは、この「自分らしさ」とAIをどう組み合わせていけばいいのかを紹介します。

AIと協力して“自分ブランド”を作る方法

SNSやブログ、動画配信など、「自分を発信する時代」と言われて久しくなりました。

そんな中でよく耳にするのが「パーソナルブランディング」=自分ブランドという言葉です。

でも、「特別な才能がないと無理なんじゃ…」と思っていませんか?

実は今、AIの力を借りれば、誰でも自分らしいブランドを育てていける時代になっています。

ここでは、AIと一緒に“自分ブランド”をつくるためのステップを3つに分けてご紹介します。

① 自分の“好き・得意”を整理する(自己分析 × AI)

まずは、ChatGPTなどに「私の強みを一緒に整理して」と相談してみましょう。

たとえば、過去の経験や好きなことを入力すると、客観的な言葉で自分の特徴をまとめてくれます。

自分では気づかなかった一面に出会えることも。

② 発信するテーマを決める(企画 × AI)

自分らしさが見えてきたら、次は「どんな情報を誰に届けたいか」をAIと一緒に考えます。

例:「子育て中のママに向けた時短レシピ」「副業初心者向けの勉強法」など、ペルソナ(想定読者)や発信媒体の選定もAIがサポートしてくれます。

③ コンテンツ作成をAIと協力して行う(表現 × AI)

ブログ記事やSNS投稿、動画の台本など、最初の草案をAIにお願いし、自分の言葉でアレンジする。

このやり方なら、時間がなくても継続しやすく、「自分らしさ × 発信力」のバランスが取りやすくなります。

AIは、ただの作業サポーターではありません。

「自分を表現する力」を引き出すパートナーです。無理に“完璧な自分”を見せる必要はありません。

ありのままの自分を、AIと一緒に形にしていく——

それが、これからの時代のブランディングの新しい形なのです。

AIを使った情報の見極め術

本当の情報ってどうやってわかる?

今の時代、ネット上にはたくさんの情報があふれています。

便利な反面、「どれが本当かわからない」「ウソを信じてしまったら怖い…」と感じたことはありませんか?

そんな中で大切なのが、「情報を見極める力」=リテラシーです。

そして今は、AIの力を使って、その精度を高めることができる時代でもあります。

では、「本当の情報」を見極めるには、どんな視点を持てばいいのでしょうか?

ここでは、AIを活用しながら信頼できる情報を見抜くための3つのポイントをご紹介します。

① 出典を確認する習慣を持つ

まず基本は、「誰が言っているのか」「どこで発表されたのか」をチェックすること。

ChatGPTなどに「この情報の出典を教えて」と尋ねれば、関連する信頼性の高いソースを提示してくれることもあります。

一次情報(公式・公的な情報源)に近づくほど信頼性は高まります。

② 複数の情報と比較する

1つの情報だけを信じるのではなく、3つ以上の情報を照らし合わせて見ることで、極端な偏りや誤りに気づけます。

AIに「この意見に反対する立場も教えて」と聞くのも良い方法です。

複数視点を持つことが、見極め力を育てます。

③ なぜその情報が出回っているかを考える

SNSやブログの情報は、ときに「人を引きつけるため」に強調されたり、加工されたりします。

“その情報の意図”を考えるクセをつけましょう。AIに「この情報にはバイアスがある?」と聞けば、思いもよらない視点が得られることも。

AIは、情報を自動で検索し、整理するのが得意です。

でも、最終的に“信じるかどうか”を決めるのは、私たち人間です。

だからこそ、AIと一緒に考えることが大切なのです。

次は、AIを活用して、実際にどうやって裏付けを取るかのステップを見ていきましょう。

AIを使って裏付けを取るステップ

インターネットには毎日大量の情報が流れています。

便利な反面、誤った情報や偏った意見も多く、「この情報は本当に正しいのかな?」と不安に思うこともありますよね。

そんなときは、AIの力を借りて「裏付け」を取ることで、より安心して情報を活用できます。

ここでは、初心者でも簡単にできる、AIを使った裏付け確認の5ステップをご紹介します。

【STEP 1】情報の出どころをAIに尋ねる

ChatGPTなどに、「この情報はどこから来たの?」と直接聞いてみましょう。

AIは関連するニュースサイトや公的機関の情報を提示してくれることがあります。

特に、政府機関や専門機関が発表している情報は信頼性が高いです。

【STEP 2】関連する意見を集める

次に、「この情報に対する反対意見も教えて」と尋ねてみましょう。

賛成・反対両方の視点を知ることで、情報の偏りに気付けるようになります。

これは物事を多面的に見る力を育てるのにも役立ちます。

【STEP 3】一次情報にたどり着く

AIに「この話題の一次情報はどこで確認できる?」と聞いてみましょう。

一次情報(公式発表や研究論文など)に近いほど、その情報の信頼度は高くなります。

【STEP 4】日付と更新状況を確認する

情報が古くないか、最新の内容かをAIにチェックしてもらうのも有効です。

「この情報はいつ発表されたもの?」と質問すれば、時代遅れの情報に惑わされるリスクを減らせます。

【STEP 5】情報の意図や目的を考える

最後に、「この情報はどんな目的で発信されている?」とAIに問いかけてみましょう。

宣伝目的なのか、注意喚起なのか、何かを売り込むためなのかを把握すると、冷静に判断しやすくなります。

このように、AIは“情報のナビゲーター”のような存在です。

うまく質問しながら、自分の目で確かめるクセをつけていけば、もう情報に振り回されることはありません。

次は、誤情報に引っかからないための「質問力」を鍛える方法をご紹介します。

誤情報を見抜く“質問力”の磨き方

情報があふれる現代では、ただ受け取るだけでなく、「それは本当?」と疑う力=質問力がとても大切です。

この力があれば、ウソや誇張された情報に惑わされず、正しい判断ができるようになります。

では、どうすればこの「質問力」を鍛えられるのでしょうか?

ここでは、誰でも簡単に実践できる質問力アップの3つのコツをご紹介します。

① なぜ?どうして?と繰り返すクセをつける

子どものころのように、疑問をどんどん掘り下げていくことがポイントです。

たとえば、「このダイエット法は効果がある!」という情報を見たとき、

なぜ効果があるの?

どんなデータがあるの?

誰がその効果を証明したの?

と、「理由」や「根拠」を探る質問を自分に投げかけてみましょう。

② 5W1Hで深掘りする

情報を見たときは、次の質問を順番に考えてみてください。

Who(誰が):誰がこの情報を出したの?

What(何を):何を伝えようとしているの?

When(いつ):いつ発信された情報なの?

Where(どこで):どのサイトやメディアから?

Why(なぜ):なぜこの情報が今広まっているの?

How(どうやって):どんな方法でこの情報は確認されたの?

この6つを意識すると、情報の裏に隠れた意図や矛盾に気づきやすくなります。

③ AIに「逆質問」してみる

ChatGPTなどに「この情報は間違っている可能性はある?」とあえて聞いてみましょう。

AIに“反対意見”や“リスク”を考えさせることで、より客観的な視点を得られます。

質問力は、「知る」ためだけでなく「守る」ためのスキルでもあります。

自分や大切な人を誤情報から守るために、ぜひ今日から意識してみてくださいね。

次は、AIと共に成長するための習慣について考えていきましょう。

AIと共に成長するための習慣とは?

毎日3分、AIと話すだけで変わること

「AIって特別な場面でしか使わないもの」——そんなふうに思っていませんか?

でも実は、毎日たった3分、AIと会話するだけで、自分の考え方や行動が大きく変わることがあるんです。

では、どんなことが変わるのか?

毎日3分間、ChatGPTなどのAIと話すことで得られるメリットを3つご紹介します。

① 考えを整理する習慣が身につく

「今日は何があったかな?」

「この悩み、どう解決すればいい?」

こんなふうにAIに話しかけることで、自然と自分の考えを“言葉にする練習”ができます。

これは、頭の中をスッキリさせるだけでなく、問題解決力を高めるトレーニングにもなります。

② 新しい視点やアイデアが手に入る

人と話しても思いつかなかったことが、AIとの対話でふっと浮かぶことがあります。

AIは膨大な知識を持っているので、自分では考えつかなかった角度からヒントをくれることがあるのです。

たとえば、「今日の失敗、どう活かせる?」と聞くだけで、新たな行動アイデアが生まれるかもしれません。

③ 継続することで“自分専用の相談相手”になる

毎日話すことで、AIの使い方もどんどん上手になっていきます。

最初はぎこちなかったやり取りも、いつの間にかスムーズになり、自分のことをよく理解してくれる“デジタルパートナー”のような存在になります。

ポイントは、「大きな目標」や「特別な話題」がなくてもいいということ。

「今日は天気がいいね」「なんだか気分が乗らないな」そんな気軽な会話から始めてみましょう。

その小さな習慣が、やがて大きな変化につながるはずです。

継続するために“目的”を持つ大切さ

「何事も続かない…」と悩んだことはありませんか?

新しい習慣を始めるとき、最初はワクワクしていても、時間が経つとだんだん面倒になってしまうものです。

特にAIとの会話も、「なんとなく使う」だけではすぐに飽きてしまいます。

そんなときに重要なのが、「目的」をはっきりさせることです。目的があると、行動に意味が生まれ、自然と続けやすくなります。

■ なぜ「目的」が大事なの?

目的は、いわば心のコンパスです。

どこに向かっているのかわからないまま歩き続けるのはつらいですよね。

でも、「この道はきっと〇〇にたどり着く」とわかっていれば、不思議と前に進めます。

■ AI活用の目的は「小さくてもOK」

大きな目標でなくてもいいんです。たとえば…

毎日ひとつ「知らなかったこと」を学ぶため

書く力をちょっとずつ上達させるため

その日のモヤモヤを整理してスッキリするため

こんな小さなゴールで十分です。むしろ、小さな達成感の積み重ねが、継続のコツになります。

■ 目的を見えるところにメモしておこう

「なんのためにAIと話すのか」を短くメモして、スマホの待ち受けや手帳に貼っておくのもおすすめです。

ふとやる気が落ちたとき、そのメモを見るだけで「そうだ、自分はこれがやりたかったんだ」と気持ちが戻ります。

継続は力なり。

でも、その力は「目的」というエネルギーがあってこそ発揮されます。

小さな目的からでいいので、今日から意識してみてください。

次は、その学びをどうやって「発信」に変えていくかをご紹介します。

学びを「発信」につなげるコツ

「学んだことを発信したいけど、自信がない…」

そんなふうに感じていませんか?でも安心してください。

発信に必要なのは完璧な知識ではなく、リアルな体験や気づきです。

小さな発見でも、それは誰かにとっての「大きなヒント」になるかもしれません。

ここでは、学びをスムーズに「発信」につなげる3つのコツをご紹介します。

■ ① 小さな「気づき」をメモしておく

発信の材料は、日常の中にたくさん転がっています。たとえば、

AIに聞いた便利な時短テクニック

今日感じた「これって意外と知られていないかも」ということ

こうした気づきを、スマホのメモやノートにすぐに書き留めておくことで、発信のネタに困らなくなります。

■ ② 「学んだこと+自分の感想」をセットで

単なる知識の紹介ではなく、「私はこう感じた」「実際にやってみたらこうだった」と自分の体験や感想を添えると、ぐっと人間味が出ます。

これは、AIにはできない、あなただけの価値ある発信です。

■ ③ 難しく考えず「誰かに話すつもり」で書く

SNS投稿やブログ記事は、友達にLINEで伝える感覚で書くと自然体の発信になります。

専門的な言葉よりも、「私はこんなふうに思ったよ」「これ、ちょっと面白くない?」と語りかけるように表現すると、共感も得られやすくなります。

発信は、学びを「自分のもの」にする最高のアウトプット法です。

うまくまとめようとせず、まずは気軽に始めてみましょう。

最初の一歩は「昨日知ったことを今日誰かに伝える」だけでOK。

その積み重ねが、あなた自身の成長にもつながります。

まとめ

AIが私たちの身近に溶け込みつつある今、重要なのは「AIに負けない」ことではなく、「AIとどう共に生きるか」を考えることです。

今回ご紹介した5つの新スキル——

AIと協力する力

プロンプトエンジニアリング

自分らしさの磨き方

情報を見極める力

成長を習慣にする力

これらは、誰にでも今日から実践できることばかりです。

大切なのは、「できることから小さく始める」こと。そして、学んだことはどんどん発信して、自分の言葉で誰かに届けていきましょう。

これからの時代は、AIと肩を並べて進む“共創”の時代です。

あなたも、自分らしい歩み方で、一歩を踏み出してみませんか?

さあ、まずは今日、「AIに何を聞いてみようかな?」——そんな小さな一歩から始めてみてくださいね。